Wir sind GST!

Wir stellen unsere Forschungsgruppe vor

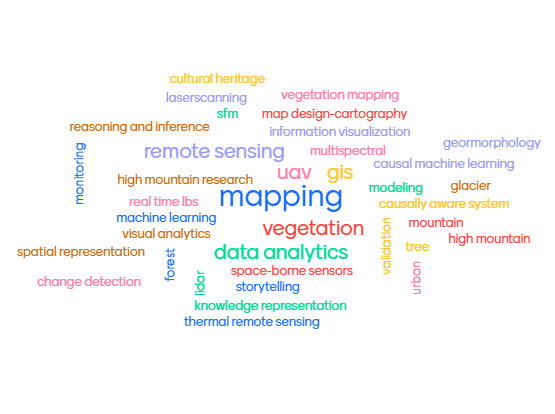

Unter Geospatial Technologies verstehen wir den Verbund geographischer Technologien (Fernerkundung, Geographische Informationssysteme, Kartographie, räumlich-statistische Verfahren, Geovisualisierung und Umweltmonitoring) an der Schnittstelle von Forschung, Lehre und Anwendung. Unser übergeordnetes Ziel ist dabei die Weiterentwicklung von Methoden für interdisziplinäre und integrative Forschungsfragestellungen. Dabei verfolgen wir verstärkt

-

die Vernetzung in internationalen Forschungsprojekten und -kooperationen, wie beispielsweise in IUFRO, EARSeL, ISAG, Slovak Academy of Science, Yıldız Technical University (Türkei), Tribhuvan University (Nepal), …

-

die Umsetzung regionaler Problemstellungen und -lösungen;

-

die Erarbeitung von inter- und transdisziplinären Forschungsdesigns;

-

die nachhaltige Kompetenzbündelung im universitären und regionalen Umfeld, insbesondere in der Kooperation NAWI GRAZ mit der Technischen Universität Graz, aber auch mit der Stadt Graz, Land Steiermark, Joanneum Research, Nationalpark Gesäuse u.v.a.m.;

-

die Einbettung der Forschungsaktivitäten in den universitären profilbildenden Bereichen „Climate Change Graz“ und „Dimensionierung der Europäisierung“;

-

die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Wir entwickeln Methoden und Lösungsansätze für Städte und Regionen. Dabei unterstützen unsere Analysen und Visualisierungen die Stadt- und Regionalplanung, v.a. hinsichtlich notwendiger Anpassungen an den Klimawandel.

Im Forschungsfeld Klimawandel – Gebirge – Vegetation widmen wir uns dem Monitoring von Veränderungen der Erdoberfläche, besonders im Gebirge. Dafür nutzen wir Zeitreihendaten von Satelliten zusammen mit Daten verschiedenster anderer Quellen (UAV, Luftbilder, Laserscanning, …).

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Interaktion Geotechnologie - Mensch. Bei uns wurden GIS Anwendungen speziell für Menschen mit Behinderungen entwickelt; wir nützen Geotechnologien für historische und soziale Fragestellungen und untersuchen den Einfluss Digitalen Technologien auf unsere Gesellschaft. Dabei spielen große Datenmengen (Big Data) und innovative Visualisierungstechniken eine große Rolle.

Unsere Projekte

BestNature

Boosting EU Biodiversity STrategy by empowering high education curricula and green skills for NATURE protection and restoration

Zielsetzung

BestNature ist ein kooperatives, europäisches Bildungsprojekt mit dem Ziel, die Ausbildung von Studierenden im Bereich des Monitorings von Biodiversität und Schutzgebieten zu verbessern.

Projektlaufzeit: 2023-2026

Fördergeber: Europäische Union (ERASMUS+)

Förderung: € 71.043,--

Mitarbeiter*innen: Manuela Hirschmugl (ProjektleiterIn), Harald Zandler

KooperationspartnerInnen: Universität Tuscia (IT), Universität Bologna (IT), Carabinieri Forestali (Biodiversity Group) (IT), Universität Passau (DE), Fachhochschule Kärnten (AT), Institut für Ökologie - E.C.O. (AT)

Projektbeschreibung

BestNature ist ein kooperatives, europäisches Bildungsprojekt (ERASMUS+) mit dem Ziel, die Ausbildung von Studierenden in allen Stufen (Bachelor, Master, Doktorat) im Bereich des Monitorings von Biodiversität und Schutzgebieten zu verbessern. Dabei werden gemeinsam mit den Partnern interdisziplinäre, länder- und universitätsübergreifende Kursmodule entwickelt und angewandt. Das Feedback der Studierenden während der Laufzeit dient dabei der kontinuierlichen Verbesserung. Drei Feldarbeitswochen in den Partnerländern (Italien, Österreich und Deutschland), in denen Forscher:innen gemeinsam mit Studierenden in Schutzgebieten lehren und lernen, runden das Projekt ab.

KIS - Klimainformationssystem Graz

Zielsetzung

Graz forscht seit Jahrzehnten zum Stadtklima. Aus der bisherigen Stadtklimaanalyse wird nun das KIS aufgebaut und auf die Stadtregion ausgeweitet. Im KIS arbeitet ein interdisziplinäres Team aus unterschiedlichen Bereichen wie Klimatologie, Raumplanung, Fernerkundung, Siedlungswasserwirtschaft und Umwelt zusammen.

Projektlaufzeit: 2020-2025

Fördergeber: Stadt Graz / Land Steiermark

Förderung: € 125.000,--

Mitarbeiter*innen: Wolfgang Sulzer (Projektleiter), Reinhold Lazar, Thomas Posch, Nina Polous, Benjamin Signitzer, Selina Schaar

KooperationspartnerInnen: Technische Universität Graz, Universität für Bodenkultur Wien, Geosphere Austria, (IT), Vermessung AVT-ZT Imst, Joanneum Research, HTflux Engineering GmbH, und weitere

Projektbeschreibung

Durch die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Stadt Graz und dem Institut für Geographie und Raumforschung der Karl-Franzens-Universität ist eine umfangreiche Analyse des Stadtklimas aus den Jahren 1986, 1996, 2004 und 2011 entstanden. Dabei wurden die Erkenntnisse der Stadtklimaanalysen - im speziellen mit der Klimatopkarte und der Karte der planerischen Hinweise - bei diversen Planungsinstrumenten wie dem Stadtentwicklungskonzept oder im Flächenwidmungsplan berücksichtigt.

Im Zuge des Aufbaus des Klima-Informationssystems (KIS Graz) erfolgte eine weitere Thermalscannerbefliegungen im Sommer 2021. Erstmalig wurde das Grazer Stadtgebiet sowie Teile des Steirischen Zentralraums gemeinsam beflogen. Das zu befliegende Gebiet hatte ein Flächenausmaß von rund 600km² und erstreckt sich von Deutschfeistritz im Norden bis Wildon im Süden, im Osten Vasoldsberg und im Westen Tobelbad bzw. Premmstätten.

Folgende Arbeitspakete werden umgesetzt:

-

Begleitende Messkampagnen für die Thermalscannerbefliegungen

-

Stadtklimatologische Analyse der Befliegungen (Erstellung von Oberflächentemperaturkarten)

-

Erstellung einer Klimaanalysekarte und einer Planungshinweiskarte

-

Evaluierung der (Klima-)Modellierungen für den Zeitpunkt der Thermalbefliegungen 2021

-

Adaptierung/Aktualisierung und Aufbereitung von Klima-(element)karten

-

Kartographische Aufbereitung der GIS Datensätze

Ausgewählte Publikationen

- Sulzer, Wolfgang; Hirländer, Daniela, 2022: Eine fernerkundungsgestützte Analyse des thermischen Verhaltens gründerzeitlicher Innenhöfe von Graz. In: GEOGRAZ. Grazer Mitteilungen der Geographie und Raumforschung. 71. 2022. 4-10

- Hirländer, D. and W. Sulzer, 2019: Analysis of airborne thermal images in relation to different urban structures and landuses in Graz. In: M. Kalivodová, I. Laco, A.Raniak (Hg.): The 18th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, diversity and biodiversity - Abstract Book. Bratislava. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic. 2019. P. 43.

- Bauer, Ch., Kern, K.,; Sulzer, W., 2019: Detecting Hot Spots on high resolution airborne thermal imagery – an automatic process to improve roof heat loss detection. In: Österreichische Geographische Gesellschaft. Mitteilungen. pp. 271–290. Wien (Vienna) 2019, doi.org/10.1553/moegg161s271. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. 161. 2019. 271-290. doi:10.1553/moegg161s271

- Sulzer, W., 2018: Remote sensing based approach for monitoring urban growth in Graz / Austria. In: Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, Jg. (2018), H. 48: Spatial Tensions – Future Chances (2. Aufl.), 111-120.

- W. Sulzer, K. Kern, Chr. Bauer, R. Lazar, M. Mudri, W. Ganster, 2016: Fernerkundungsgestütze Wärmeverlustdetektion von Dachflächen als Beitrag zur Energieeffizienzsteigerung von Stadträumen – Ergebnisse einer Fallstudie in Graz/Österreich. In: M. SCHRENK, V.V. POPOVICH, P.ZEILE, P.ELISEI, C. BEYER (ed.): REAL CORP 2016 Proceedings/Tagungsband, 22-24 June 2016; 13S.

- Lazar, R. und W. Sulzer, 2013: Stadtklimaanalysen Graz 1986 – 1996 – 2004 – 2011. Magistrat Graz, 297S. https://www.graz.at/cms/dokumente/10282564_11988940/afb7face/131128_StadtklimaTeil1.pdf https://www.graz.at/cms/dokumente/10282564_11988940/0096d0d3/131128_StadtklimaTeil2.pdf https://www.graz.at/cms/dokumente/10282564_11988940/ec6d9561/131128_StadtklimaTeil3.pdf

RestorEO

Zielsetzung

RestorEO zielt darauf ab, ein quantitatives, transparentes und zuverlässiges Monitoringsystem zu entwickeln, das Informationen über den Biodiversitätsstatus von Ökosystemen liefert und imstande ist, die zuständigen öffentlichen Stellen bei ihren Monitoringverpflichtungen zu entlasten. Dazu werden bestehende Feldarbeiten mit Copernicus und anderen Fernerkundungsdaten kombiniert, um flächenhaft und quantitative den Degradationsstatus bzw. den Restaurationsstatus von drei wichtigen Ökosystemen Grasland, Wald und Feuchtgebiete zu erheben.

Projektlaufzeit: 2022-2024

Fördergeber: Austrian Space Application Programme (ASAP)- FFG

Förderung: € 88.107,--

Mitarbeiter*innen: Manuela Hirschmugl (ProjektleiterIn), Florian Lippl

KooperationspartnerInnen: Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Institut für Ökologie (E.C.O.) und das Umweltbundesamt

Projektbeschreibung

Der Verlust an biologischer Vielfalt, von der wir alle abhängen, schreitet schneller denn je voran. Im Zusammenhang mit dem Europäischen Green Deal und dem UN-Übereinkommen für die biologische Vielfalt wurde in der EU Biodiversitätsstrategie 2030 als einer der zentralen Inhalte die Erstellung eines EU-weiten Plans zur Wiederherstellung der Natur angekündigt. Im Rahmen dieses Plans hat die Europäische Kommission im Juni 2022 rechtlich verbindliche Ziele für die Wiederherstellung der Natur formuliert. Damit soll Europas biologische Vielfalt bis 2030 und darüber hinaus auf den Weg der Erholung gebracht werden. Über die Maßnahmen, Umsetzungen und die Erreichung dieser rechtlich verbindlichen Ziele müssen die Länder daher zukünftig auch entsprechend berichten. Für diese Berichte wird ein quantitatives und transparentes, rechtlich anerkanntes Monitoringsystem benötigt, das zuverlässige Informationen über den Biodiversitätsstatus liefert und imstande ist, die zuständigen öffentlichen Stellen bei ihren Monitoringverpflichtungen zu entlasten. Ein solches Monitoring gibt es derzeit noch nicht. Bestehende österreichweite Monitoring-Vorhaben (zB FFH-Art. 11 Monitoring, Biodiversitätsmonitoring) werden derzeit auf Basis von Stichproben durchgeführt. Solche statistischen Ansätze sind zwar großflächig (zB für ganz Österreich) präzise genug, um politikrelevante Aussagen treffen zu können. Für die Evaluierung lokaler Restaurationsprojekte sind sie aber nicht nützlich, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass eine ausreichende Stichprobe dieser Projekte (oder überhaupt eines dieser Projekte) in die bundesweite Monitoring-Stichprobe fällt. Weiters sind solche Stichprobenaufnahmen im Feld mit hohem Kosten- und Zeitaufwand verbunden, was einer häufigen Aktualisierung und damit der Bereitstellung von zeitlich aktuellen Informationen im Wege steht. RestorEO wird diese Lücke schließen, indem die bestehenden Feldarbeiten mit Copernicus und anderen Fernerkundungsdaten kombiniert werden, um ein flächenhaftes und quantitatives Monitoring des Degradationsstatus bzw. der Integrität von wichtigen Ökosystemen zu entwickeln. Für die Entwicklung und Pilotierung wurden Ökosysteme anhand von folgenden Kriterien ausgewählt: 1) Auf Basis der im Endbericht "Strategischer Rahmen für die Restauration von Ökosystemen" [Paternoster et al., 2021] durchgeführten Zustandsbewertung der Degradation von Ökosystemen und Landschaften und der identifizierten Prioritäten; 2) aufgrund des Potenzials von Copernicus und anderen Fernerkundungsdaten für das Monitoring dieser Ökosysteme und 3) aufgrund des CO2 Bindungspotentials dieser Ökosysteme. Dieser Auswahlprozess ist auch an den Prioritäten der Europäischen Kommission zur Wiederherstellung von degradierten Ökosystemen angelehnt. Aus diesen Kriterien wurden drei Ökosysteme abgeleitet, die in RestorEO behandelt werden: Wald, Feuchtgebiete und Grasland-dominierte Kulturlandschaften. Für das Ökosystem Wald sollen die existierenden Parameter zur Zustandsbewertung ausgehend von Durchschnittswerten pro Bezirksforstinspektion auf flächenscharfe Abbildung weiterentwickelt werden (Baumartenzusammensetzung, Fragmentierung). Zusätzlich werden weitere, für die Bewertung der Biodiversität wichtige Parameter, wie Vertikalstruktur oder Kronendimensionen abgeleitet. Für das Monitoring von Grasland-dominierten Kulturlandschaften sind das die Anzahl der Mähzeitpunkte und die Klassifizierung von Wiesentypen, die aus Sentinel-1 und -2 Zeitreihen abgeleitet und für die Entwicklung von Indikatoren herangezogen werden können. Für Feuchtgebiete spielt die raum-zeitliche Veränderung von Hydrologie und Vegetationsstruktur und die Beobachtung von Indikatorarten eine zentrale Rolle in der Entwicklung des Monitoringsystems. Für alle Ökosysteme gilt es, Veränderungen der Vegetation und der Landnutzung räumlich explizit und möglichst zeitnah abzubilden. Das Gesamtziel ist es, die öffentliche Verwaltung auf allen Ebenen mit belastbaren Daten und Informationen bei der Berichtserstellung zu unterstützen. Durch die räumlich differenzierten Ergebnisse können zusätzlich auch lokale Stakeholder wie Nationalparkmanager, Naturschutzbehörden o.ä. von den Resultaten profitieren, da auf Basis der durch das Monitoringsystems bereitgestellten flächenhaften Informationen zielgerichtete Maßnahmen vor Ort in die Wege geleitet werden können.

REIWA - Reininghaus / Wagner Biro

Wissenschaftliche Begleitforschung hinsichtlich der Entwicklung der Stadtteile Graz-Reininghaus sowie Waagner Biro (Smart City Graz) auf Basis einer klimatologischen Messkampagne

Projekt-Laufzeit: 2019-2024

Projekt-Mitarbeiter*innen: Wolfgang Sulzer (Projektleiter am IGR), Reinhold Lazar

Projekt Partner: Borovsky & Duschek GmbH / Ingenieurbüro für Geographie

Fördergeber: Stadt Graz

Projektbeschreibung

Die Stadt Graz plant die Erstellung eines eigenen stadtklimatologischen Modells. Diesbezüglich soll die Datengrundlage durch ein Klima-Monitoring der Stadtteilentwicklung in Graz-Reininghaus sowie Waagner Biro (Smart City Graz) ergänzt werden. In diesen beiden Stadtvierteln soll eine flexible Messkampagne mit einer durch die Stadt Graz zur Verfügung gestellten Messhardware sowie einer festzulegenden Anzahl zusätzlicher Stationen für ein engmaschiges Messnetzwerk für die Dauer von 5 Jahren durchgeführt werden. Zusätzlich sollen Temperaturmessfahrten mit mobilen Messgeräten sowie einer Wärmebild-Infrarotkamera zur detaillierten räumlichen Bestimmung der Temperaturverhältnisse durchgeführt werden.

Gesäuse goes ESFRI

Merging and harmonizing the data from the LTER sites “NP Gesäuse” and “Johnsbachtal” to establish the joint site “Gesäuse - Johnsbach”

Zielsetzung

Ziel des Projekts ist es, für das europäische Langzeitmonitoring von Ökosystemen (eLTER) relevante Daten des Nationalparks Gesäuse sowie des Johnsbachtales zusammenzutragen und zu harmonisieren, um sie schließlich in einer zentralen Datenbank (DEIMS) frei zugänglich zur Verfügung zu stellen.

Projektlaufzeit: 2023 - 2024

Förderung: € 28.100,--

Fördergeber: Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)

Mitarbeiter*innen: Manuela Hirschmugl (Projektleitung), Wolfgang Schöner, Florian Lippl

KooperationspartnerInnen: Wegener Center für Klima und Globalen Wandel; Nationalpark Gesäuse

Projektbeschreibung

Derzeitige Situation: Für die Langzeitbeobachtung sollen im sogenannten WAILS Ansatz (Whole system Approach for In-situ research on Life Supporting systems) für alle Ökosystembereiche (Atmosphäre, Sozial- und Wirtschaftsbereich, Biosphäre, Hydrosphäre und Geosphäre) ausgewählte Beobachtungen, sogenannte Standardobservationen (SO), erfasst werden. Diese werden derzeit für den Nationalpark und für das Johnsbachtal getrennt und auch nicht alle in standardisierter Form und/oder nicht vollständig erhoben. Meteorologische sowie hydrologische Parameter beider Regionen werden durch das WegenerNet zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Biosphäre sind derzeit nur vereinzelte Messgrößen in das Dynamic Ecological Information Management System (DEIMS, DEIMS-SDR | Site and Dataset Registry) integriert. Zugriff zu sozioökonomische Informationen (z.B. Einkommen, Bevölkerung usw.) sind über Statistik Austria sowie die Europäische Umweltagentur grundsätzlich verfügbar. Diese Daten werden bisher jedoch nicht unter Berücksichtigung der eLTER Standards angeboten. Im Bereich der Geosphäre gibt es derzeit noch wenige Beobachtungen, allerdings gibt es derzeit Bemühungen, Bodenparameter abzuleiten.

Zielsetzung: Auf Basis all dieser bereits bestehenden Beobachtungen wird in diesem Projekt deren Beitrag zu den eLTER Standard Observations evaluiert. Alle verfügbaren Daten werden gesammelt, entsprechende aufbereitet und mit standardisierten Metadaten in das DEIMS und zusätzlich in ein eigenes Datenpaper integriert. Weiters werden zusätzliche SOs aus Fernerkundungsdaten abgeleitet und eine Analyse der Defizite durchgeführt.

POOL GST

Erfassung von privaten Swimmingpools in Graz und in der Steiermark mittels Fernerkundung

- Projektlaufzeit: 2016-2022

- Förderung: Stadt Graz und Land Steiermark

- Mitarbeiter*innen: Wolfgang Sulzer (Projektleiter), Ariane Droin, Matthias Wecht, Philipp Gindl

Projektbeschreibung

Als Grundlage für die Kartierung der privaten Swimmingpools stehen Orthophotos zur der Stadt Graz und des Landes Steiermark zur Verfügung. Im ersten Abschnitt des Projektes werden die Pools unter Verwendung der heterogenen Datengrundlagen, die von panchromatischen Orthophotos bis hin zu multispektralen UltraCam-Daten reichen, überwiegend analog/visuell kartiert. Bei jenen Datengrundlagen, die einen Infrarot-kanal besitzen, wurden zusätzlich Wasserindices berechnet, welche die Erkennbarkeit von offenen Wasserflächen und auch eine Differenzierung von Trampolinen erleichterte. Dadurch konnte ein Swimmingpool Kataster für Graz für den Zeitraum 1945 bis 2018 erstellt werden. Die Daten werden nach jeder Befliegung aktualisiert.

Im zweiten Abschnitt des Projektes soll nun eine Erhebung des Swimmingpools für das ganze Land Steiermark durchgeführt werden. Für die Kartierung der digitalen Orthophotos kommen Methoden der „Deep learning“ Algorithmen zum Einsatz.

Ausgewählte Publikationen

- Sulzer, W., Droin, A. and M. Wecht, 2016: The generation of a swimming pool cadastre for Graz (1945 – 2015). In: Revija za Geografijo. 22,11-2. 2016. 71-80. http://www.ff.um.si/zalozba-in-knjigarna/ponudba/zbirke-in-revije/revija-za-geografijo/clanki/stevilka-11-2-2016/rg2211-206droin,sulzer,wecht-thegenerationofaswimmingpoolcadastreforgraz(1945%E2%80%932015).pdf

GEDI-Sens

Exploration of the Mutual benefits from Joint Use of GEDI and Sentinel-1 / Sentinel-2 data

Das Ziel dieses Projekts ist die Kombination satellitenbasierter LiDAR Daten (GEDI) mit Sentinel-1 und -2 für die flächenhafte Ableitung von Vegetationsparametern for Waldmonitoring.

- Projektlaufzeit: 2021-2022

- Förderung: Austrian Space Application Programme (ASAP) 17 - FFG

- Mitarbeiter*innen: Manuela Hirschmugl (ProjektleiterIn), Florian Lippl, Hannah Scheicher

- KooperationspartnerInnen: Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH

Projektbeschreibung

GEDI bedeutet „Globale Ökosystem-Dynamik Untersuchung“ und ist ein geodätisches Laserscanner System an Bord der Internationalen Raumstation (ISS). Es liefert punktweise hochauflösende Rückstreukurven der 3D Strukturen auf der Erde, aus welcher Informationen über Vegetationshöhen, vertikale Struktur und Verteilung innerhalb der Vegetation sowie Biomasse generiert werden können. In diesem Projekt wird die Kombination von GEDI mit Sentinel-1 (S-1) und -2 (S-2) Daten untersucht, aus denen, im Gegensatz zu GEDI Daten, flächenhafte Informationen abgeleitet werden können. Ziel des vorliegenden Projekts ist es, den synergetischen Nutzen der drei Sensortypen: LiDAR, optisch und SAR zu untersuchen und die praktische Anwendung in europäischen und tropischen Wäldern auszuloten.

Frauen.Kraft

Wissenschaftliche Bearbeitung der Frage nach der Landflucht (vor allem) jüngerer Frauen aus der Region Südoststeiermark - basierend auf den Daten aus eigenen und Fremderhebungen. Erarbeitung von Lösungsstrategien

- Projektlaufzeit: 2019-2021

- Förderung: LEADER/Amt der Steiermärkischen Landesregierung

- MitarbeiterInnen: Josef Gspurning (Leitung; gemeinsam mit studentischen Mitarbeiter*innen)

- KooperationspartnerInnen:

- Regionalmanagement Südoststeiermark

- Steirisches Vulkanland GmbH

- Schulen der Region

-

Weiterführende Links: https://www.vulkanland.at/lebenskultur/plattform-frauen-kraft-suedoststeiermark/das-projekt-frauen-kraft/

Projektbeschreibung

Bis 2040 wird in der Südoststeiermark laut ÖROK ein Bevölkerungsrückgang von 4,7 % prognostiziert. Dieser Rückgang lässt sich nicht nur auf den demographischen Wandel und auf den Geburtenrückgang zurückführen, sondern auch auf die Abwanderung in urbanisierte Gebiete, was vor allem junge Frauen in Erwägung ziehen. Gründe sind häufig eine höhere Dichte an adäquaten Arbeitsplätzen, vielseitigen Bildungsmöglichkeiten sowie eine bessere Infrastruktur (Kinder- und Altenbetreuung, öffentlicher Verkehr, Freizeitmöglichkeiten etc.) in städtischen Räumen. Aber nicht nur die sogenannten „harten“ Standortfaktoren sind ausschlaggebend, sondern auch „weiche“ wie Lebensqualität, soziale und kulturelle Angebote sowie Geschlechterrollenbilder. Insbesondere in ländlich geprägten Regionen besteht in der gleichberechtigten Beteiligung von Männern und Frauen an gesellschaftlich wichtigen Aufgaben wie Erwerbsarbeit, Haushalts-, Erziehungs- und Betreuungsarbeiten sowie Politik und Ehrenamt, noch Nachholbedarf. Mit dem Projekt „Frauen.Kraft“ sollen Herausforderungen für weibliche Lebenswelten in der Südoststeiermark identifiziert werden, aber auch Chancen aufgezeigt werden, indem vielfältige Lebensentwürfe von Frauen sichtbar gemacht werden.

Das Lippizanerheimat Spiel

Das Ziel dieses Projekts sind die generationenübergreifende Vermittlung von Wissen über die Region „Lippizanerheimat“ basierend auf den Prinzipien der Gamification.

- Projektlaufzeit: 2017-2020

- Förderung: LEADER/Amt der Steiermärkischen Landesregierung

- MitarbeiterInnen: Josef Gspurning (Projektleitung), Kerstin Dohr, Markus Pichler

- Kooperationspartner*innen:

- LAG Lippizanerheimat

- Interessenvertretungen und zahlreiche Schulen aus der Region

-

Weiterführende Links: https://www.zukunftsraumland.at/projekte/2732;

Projektbeschreibung

Dem Projekt liegt die Idee zu Grunde, die Region Lipizzanerheimat in Form eines Gesellschaftsspiels den BesucherInnen – und auch interessierten Einheimischen - näher zu bringen und diesen, wie bei einem Reiseführer, Wissenswertes, Anregungen zur Freizeitgestaltung aber auch weiterführende Informationen etwa zu den Verflechtungen innerhalb des Raums zu vermitteln. Als thematische Ebenen, die im Rahmen der Spielentwicklung berücksichtigt werden lassen sich folgende Handlungsrahmen identifizieren: Zunächst der Bereich der Natur und ihrer Produkte (egal ob ästhetisch i.S. von wertvoller Landschaft/Naturdenkmäler der – besser „begreifbar“ in Form ihrer Produkte); selbiges gilt für den Bereich der Kultur, der die gesamte Spannweite zwischen kulturellen Objekten (etwa Baudenkmäler) und dem kulturellen „Geschehen“ abdeckt. Das Spiel reflektiert die bestehenden touristischen Angebote vom Wandern über sportliche Angebote, über Kulturdenkmäler und kulturelle Einrichtungen bis zum Gesundheits- und Wellnesstourismus.

Luftgestütztes Gletschermonitoring der Pasterze als Beitrag zum Gletschermessdienst des ÖAV

Projektlaufzeit: laufend

Förderung: ÖAV

Mitarbeiter*innen: Harald Zandler, Wolfgang Sulzer (Ehemalige: Gernot Seier)

Kooperationspartner*innen: Cascade Uni Graz, ÖAV, BOKU Wien, Geosphere Austria, Nationalpark Hohe Tauern

Projektbeschreibung

Seit über 100 Jahren werden Österreichs Gletscher durch den ÖAV vermessen, um damit verbundene Änderungen zu dokumentieren. Durch das rasche Abschmelzen und die rapiden Änderungen ist es in den letzten Jahrzenten an vielen Stellen nur mehr schwer möglich, Veränderungen mit konventionellen terrestrischen Methoden zu erfassen. Ziel dieses Projektes ist es daher, Gletscherveränderungen mit unbemannten Luftfahrzeugen mit zentimetergenauer RTK- Technologie genau zu kartieren und zu dokumentieren.

Ausgewählte Publikationen

- Avian, M., Bauer, C., Schlogl, M., Widhalm, B., Gutjahr, KH., Paster, M., Hauer, C., Friessenbichler, M., Neureiter, A., Weyss, G., Flodl, P., Seier, G., Sulzer, W., 2020. The Status of Earth Observation Techniques in Monitoring High Mountain Environments at the Example of Pasterze Glacier, Austria: Data, Methods, Accuracies, Processes, and Scales. Remote Sensing 12(8), doi.org/10.3390/rs12081251

- Seier G., Kellerer-Pirklbauer A., Wecht M., Hirschmann S., Kaufmann V., Lieb G.K., Sulzer W., 2017. UAS-Based Change Detection of the Glacial and Proglacial Transition Zone at Pasterze Glacier, Austria. Remote Sensing. 9(6): Article 549. doi:10.3390/rs9060549

Luftgestützte Blockgletscheruntersuchungen im Bereich des Nationalpark Hohe Tauern

Projektlaufzeit: laufend

Förderung: keine

Mitarbeiter*innen: Harald Zandler, Wolfgang Sulzer (Ehemalige: Gernot Seier, Matthias Wecht)

Kooperationspartner*innen: Cascade Uni Graz, TU-Graz, Nationalpark Hohe Tauern

Projektbeschreibung

Aktive Blockgletscher sind periglaziale Strukturen im Permafrostbereich von Gebirgen. Um deren Bewegungsmuster zu analysieren, werden Messungen mit hoher räumlicher Auflösung benötigt. Neben terrestrischen Messungen sind unbemannten Luftfahrzeugen mit zentimetergenauer RTK- Technologie ein ideales Werkzeug, um räumliche Modelle in verschiedensten Dimensionen zu erstellen und Änderungen über lange Zeiträume zu erfassen. Das Ziel des Projektes ist es daher, über einen Langzeit-Monitoring-Ansatz eine Datenbasis zu schaffen, um eine Vielzahl an Forschungsfragen über Blockgletscher und deren Veränderungen in den österreichischen Alpen zu beantworten.

Ausgewählte Publikationen

- Kaufmann V., Seier G., Sulzer W., Wecht M., Liu Q., Lauk G., Maurer M., 2018: Rock glacier monitoring using aerial photographs: conventional vs. UAV-based mapping – a comparative study. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, The. XLII-1: 239-246. doi:10.5194/isprs-archives-XLII-1-239-2018

- Kaufmann V., Kellerer-Pirklbauer A., Seier G., 2021: Conventional and UAV-Based Aerial Surveys for Long-Term Monitoring (1954–2020) of a Highly Active Rock Glacier in Austria. Frontiers in Remote Sensing, 2, 732744. doi.org/10.3389/frsen.2021.732744

CD/LULC

Change detection Algorithm with very high resolution UltraCam data

- Projekt-Laufzeit: 2011-2019

- Förderung: Stadt Graz

- Projekt Mitarbeiter*innen: Wolfgang Sulzer (Projektleiter), Katharina Kern, Marc Muick, Andreas Salentinig Florian Pfeiler, Michael Mollatz, Ariane Droin

Projektbeschreibung

Das Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines (semi-) automatischen Change Detection Algorithmus und dessen Anwendung auf das gesamte Grazer Stadtgebiet. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Veränderungen der Bebauungs-, Versieglungs- bzw. Vegetationsstruktur gelegt. Die Daten aus den Ultracam Befliegungen aus den Jahren 2007 /2011, 2011/2015, 2015/2019 werden dabei analysiert und verglichen. Der Algorithmus soll die Veränderungskartierung in einem einzigen Klassifikationsschritt bewerkstelligen, um die Genauigkeit zu verbessern und die Bearbeitungszeit und den Rechenaufwand zu minimieren.

Ausgewählte Publikationen

- Sulzer, W., Kern, K., Eichberger, S., 2009: Urban change extraction from aerial photographs and multispectral scanner - an applied study from Graz/Austria. In: D. Maktav (Ed.): Remote Sensing or a Changing Europe. Proceedings of the 28th Symposium of the European Association for Remote Sensing Laboratories, Istanbul, Turkey, 2–5 June 2008, IOP Press, 551-557

- Salentinig, A., 2012: Remote sensing change detection of urban environments with very high resolution Ultracam data, unpublished Masterthesis, Department of Geography and Regional Science, University of Graz

- Sulzer, W, und A. Salentinig, 2013: Change Detection Analyse Graz: 2007 – 2011. Unveröff. Projektbericht, Graz, 51 S.

- Sulzer, W. und Salentinig, A., 2014: Remote sensing change detection in urban environment of Graz/Austria with very high resolution UltraCam data. Editors: Manfred SCHRENK, Vasily V. POPOVICH, Peter ZEILE, Pietro ELISEI, Clemens BEYER: Proceedings/Tagungsband 12-14 September 2017 – www.corp.at ISBN 978-3-9504173-2-6 (CD), 978-3-9504173-3-3 (print), 87-98. https://programm.corp.at/cdrom2017/papers2017/CORP2017_11.pdf

- Sulzer, W.: Reale Abbildung der Stadtentwicklung Graz – Landnutzungskartierung 1945 – 2015. Magistrat Graz, 260p.

OLGraz

Objektorientierte Landbedeckungsklassifikation von Graz (Österreich) unter besonderer Berücksichtigung der dritten Dimension

Projekt-Laufzeit: 2012-2019

Förderung: Stadt Graz

Projekt-Mitarbeiter*innen: Wolfgang Sulzer (Projektleiter), Marc Muick, Ariane Droin, Christoph König

Projektbeschreibung

Das Projekt beschäftigt sich mit der Erstellung von Landbedeckungsklassifikationen aus sehr hochauflösenden, digitalen ULTRACAM Luftbilddaten aus den Jahren 2007, 2011, 2015, 2018 und 2019 für das Stadtgebiet von Graz (Österreich). Zentraler Teil der Projektarbeit ist die Erstellung der Regelsätze der objektbasierten Klassifikation und der Umgang mit datenbezogenen Problemen wie etwa der abgeschatteten Bildareale in den Bilddaten. Die Legende bzw. die Landbedeckungsklassen wurden in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Grünraum und Gewässer der Stadt Graz und dem Referat für Photogrammetrie des Vermessungsamtes Graz erarbeitet. Ziel ist es hier, Planungsgrundlagen für die Stadtplanung und Stadtentwicklung bzw. für die Abteilung für Grünraum und Gewässer der Stadtverwaltung Graz zu generieren. Anhand von Testgebieten, die die unterschiedlichen Stadtstrukturen repräsentieren, wurden die Regelwerke entwickelt und getestet. Ferner wurden die Klassifikationen unter Einbindung von Höhenmodellen (LiDAR und Photogrammetrie) durchgeführt. Das Ziel dieses Arbeitsschrittes war es, ein möglichst repräsentatives Regelwerk für die gesamte Stadt Graz zu entwickeln. Die generierten Regelwerke wurden in einem weiteren Schritt für das gesamte Stadtgebiet von Graz an den Luftbilddaten von 2007 umgesetzt und anschließend evaluiert. Durch die in dieser Arbeit untersuchte Möglichkeit der Höhenabstufung der Vegetation allgemein und im Speziellen der Waldklasse wird u.a. eine neue Betrachtungsweise der Waldgebiete der Stadt Graz ermöglicht. Besonders durch die Repräsentation von annähernden Einzelbaumsegmenten ist diese Darstellung als sehr realitätsnahe zu bezeichnen. Dieser Themenbereich wurde im Rahmen dieser Arbeit auch mit separaten Einzelkarten dargestellt, um die Interpretierbarkeit zu erhöhen. Im letzten Teil der Arbeiten wurde das Gesamtregelwerk auf die Luftbilddaten 2011 bis 2019 angewandt. Durch den unterschiedlichen Aufnahmezeitpunkt (März, April, September und Juni) bzw. durch die unterschiedliche geometrische und radiometrische Auflösung der Daten ergaben sich neue Herausforderungen für die Klassifikation. Schließlich hat das Gesamtprojekt auf die Entwicklung einer allgemein gültigen Auswertemethodik für zukünftige Befliegungsprojekte der Stadtvermessung Graz hin, um den Auswerteaufwand (Adaptierung der Regelwerke) möglichst niedrig zu halten und zu automatisieren.

Ausgewählte Publikationen

- Sulzer, W., M. Muick, W. Ganster, 2013: Objektorientierte Landbedeckungsklassifikation von Graz (Österreich) unter besonderer Berücksichtigung der dritten Dimension. In: Manfred SCHRENK, Vasily V. POPOVICH, Peter ZEILE, Pietro ELISEI (Ed.), 2013: Proceedings REAL CORP 2013, 651-660.

- Muick, M., 2011: Objektorientierte Landbedeckungsklassifikation unter besonderer Berücksichtigung der dritten Dimension Am Beispiel dreier Testgebiete innerhalb der Stadt Graz. Unveröff. Masterarbeit am Institut für Geographie und Raumforschung,Universität Graz, Graz, p.86, 2011.

- Sulzer, W., 2016: Reale Abbildung der Stadtentwicklung Graz – Landnutzungskartierung 1945 – 2015. Magistrat Graz, 260S.

- Sulzer, W., 2018: Remote sensing based approach for monitoring urban growth in Graz / Austria. In: Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung, Jg. (2018), H. 48: Spatial Tensions – Future Chances (2. Aufl.), 111-120.

TIR4U

TIR4U - Thermal Infrared detection of Roof heat loss for University of Graz

- Projekt-Laufzeit: 2013 (10 Monate)

- Förderung: Land Steiermark / Stadt Graz

- MitarbeiterInnen: Mag. Dr. Wolfgang Sulzer (Projektleiter), Mag. Katharina Kern, Mag. Dr. Christian Bauer, Dr. Reinhold Lazar, Mag. Martin Mudri

- Koorperations-Partner*innen:

- Mudir Messtechnik (Mag. Martin Mudri)

- http://www.ibbd.at/

Projektbeschreibung

Aufgrund der europäischen und österreichischen Ziele zur Reduktion des Energieverbrauchs sowie von Treibhausgasen rückt auch die thermische Sanierung bzw. die Optimierung der Energieeffizienz von Gebäuden vermehrt in den Fokus der medialen Berichterstattung. Messungen von Temperaturverteilungen an Gebäudefassaden mittels Infrarot-Thermographie zur Visualisierung des Energieverlustes finden dabei bereits weitverbreitet Anwendung. Der Einsatz von flugzeuggetragenen Thermalsensoren zur Erfassung von Energiedefiziten von Dachflächen ist hingegen noch ein junges Forschungsfeld. Neue Generationen hochauflösenden Thermalsensoren ermöglichen eine differenziertere Betrachtung stark Wärme emittierender Dachflächen. Vergleichbare bisherige Untersuchungen beschränkten sich vorwiegend auf eine zweidimensionale, qualitative Untersuchung einheitlicher Dacheindeckungen. In dieser Studie, die Gebäude des Campus der Karl-Franzens-Universität Graz untersucht, werden nun erstmals Infrarot-Fernerkundungsdaten auf unterschiedliche Dacheindeckungen kalibriert. Eine Berücksichtigung der Verhältnisse auch unter der Dachfläche erlaubt schließlich eine analytische Betrachtung des Wärmeflusses nach oben. Der Einbezug zusätzlicher Einflussfaktoren dient der Methodenverbesserung und wird in einem eigenen Arbeitsschritt zu einem Parameterkatalog zusammengeführt, der wiederum exemplarisch auf ausgewählte Gebäude der Universität Graz angewandt wird. Die erarbeiteten Methoden sowie die Projektergebnisse der Studie werden in Form von wissenschaftlichen als auch populärwissenschaftlichen Publikationen, Informationsveranstaltungen sowie Geovisualisierungstools und Zeitungsberichten in lokalen Tages- und Monatszeitschriften einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Darüber hinaus wird über den Schulatlas Steiermark die Thematik didaktisch aufbereitet und in verständlicher Form als Informationsangebot der formellen Umweltbildung zur Verfügung gestellt. Zentraler Ansprechpartner bzw. zentrale Zielgruppe ist auch die öffentliche Hand (wie das Magistrat Graz und das Land Steiermark), die als Eigentümer von vielen öffentlichen Gebäuden in Graz sowie als Förderer von thermischen Sanierungen auftritt. Damit positioniert sich das Projekt als Maßnahme der Bewusstseinsbildung im Kontext klimaneutralen Handelns.

Ausgewählte Publikationen

- Sulzer, W., Kern, K., Bauer, C., Salentinig, A., Lazar, R., Ganster, W., Lorber, G., Mudri, M., Legat, K., Mah, St. 2013: Visualisierung von “Urban Roof Heat Loss” in Graz. 14. Tagungsband 14. Klimatag - Klimawandel, Auswirkungen und Anpassung sowie Vermeidung. Österreichischer Klimatag. Wien, 2S.

- W. Sulzer, K. Kern, Chr. Bauer, R. Lazar, M. Mudri, W. Ganster, 2016: Fernerkundungsgestütze Wärmeverlustdetektion von Dachflächen als Beitrag zur Energieeffizienzsteigerung von Stadträumen – Ergebnisse einer Fallstudie in Graz/Österreich. In: M. SCHRENK, V.V. POPOVICH, P.ZEILE, P.ELISEI, C. BEYER (ed.): REAL CORP 2016 Proceedings/Tagungsband, 22-24 June 2016; 13S. http://www.corp.at/archive/CORP2016_110.pdf

- Sulzer, W., Lazar, R., 2015: Klimawirksamkeit von Grünflächen im Sinne einer nachhaltigen Siedlungs- und Bebauungsplanung. Proceedings des Symposiums am 1.12.2015, Stadtplanung Graz, 2-45.

- Sulzer, W. und Lazar, R., 2014: 40 years of urban climate analyses (1974-2014) for planning purposes in Graz/Austria. IGU Regional Conference, Kraków, Poland, 18-22 August 2014, 2014 Book of Abstracts, 1381.

ways2see

Eine GIS-basierte digitale Informationsplattform für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines webGIS-basierten Tools zur Unterstützung der täglichen Mobilität von Personen mit Sehbehinderung oder Blindheit. ZUORDNUNG C

- Projekt-Laufzeit: 01-03-2015 bis 31-03-2018 (3 Jahre, 1 Monat)

- Projekt-LeiterInnen: Zimmermann-Janschitz Susanne

- Projekt-MitarbeiterInnen: Drexel Sebastian, Dückelmann Antonia, Landauer Simon, Mandl Bettina, Obermeier Jana

- Projekt-Partner:

- Odilien-Verein zur Förderung Sehbehinderter und Blinder Steiermarks;

- SynerGIS Informationssysteme GmbH

- Förderungen: FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft)

- Weiterführende Links:

- App: https://barrierefrei.uni-graz.at/ways2see/

- Projekthomepage (erstellt von SchülerInnen mit Sehbehinderung der Odilien-Schule): http://www.ways2see.at

Projektbeschreibung

Mobilität ist der Schlüssel zur Eigenverantwortlichkeit und Unabhängigkeit. Bewegung im öffentlichen Raum erfordert für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit meist zusätzliche, individuelle Orientierungshinweise, die herkömmliche Navigationstools nicht anbieten. Zudem ist die Aufbereitung dieser Informationen für die Zielgruppe entscheidend.

Daher wurden – immer gemeinsam mit der Zielgruppe – umfassende Kataloge von Inhalten, Orientierungshinweisen und Gefahrenstellen erarbeitet um daraus Prioritäten sowie Profile für Nutzerinnen und Nutzer abzuleiten. Basis der Anwendung bildet ein Geographisches Informationssystem, dessen Algorithmus zur Wegfindung auf diese Profile aufbaut.

Die Internet-Applikation ways2see ermöglicht es, individuelle Richtungsangaben mit einer Vielzahl von Orientierungshinweisen zwischen einer Start- und Zieladresse abzufragen. Zusätzlich können Einrichtungen in der unmittelbaren Umgebung gesucht und angesteuert werden. Ways2see zeichnet sich durch ein barrierefreies Design aus, die Oberfläche der Applikation ist Screen Reader tauglich, Texte und Karte sind im Design an die Zielgruppe angepasst. Die Anwendung wurde für die Stadt Graz implementiert.

Ausgewählte Publikationen

- Zimmermann-Janschitz, Susanne (2022): Digital Media and Persons with Visual Impairment or Blindness. In: Paul C. Adams and Barney L. Warf (Hg.): Routledge Handbook on Media Geographies. London and New York. Routledge. 2022. 74-91. doi:10.4324/9781003

- Zimmermann-Janschitz, Susanne; Landauer, Simon; Drexel, Sebastian; Obermeier, Jana (2021): Independent mobility for persons with VIB using GIS. In: Journal of Enabling Technologies. 15,3. 159.174. doi:10.1108/JET-03-2020-0

- Zimmermann-Janschitz, Susanne (2019): The Application of Geographic Information Systems to Support Wayfinding for People with Visual Impairments or Blindness. In: Giuseppe Lo Giudice (Hg.): Visual Impairment and Blindness. London/Rieka. IntechOpen. 22. doi:10.5772/intechopen.89308

- Zimmermann-Janschitz, Susanne (2018): Geographic Information Systems in the context of disabilities. In: Journal of Accessibility and Design for All. 8,2. 161-193. doi:10.17411/jacces.v8i2.171

- Zimmermann-Janschitz, Susanne; Dückelmann, Antonia; Drexel, Sebastian; Obermeier, Jana; Landauer, Simon; (2018): Selbstverständlich SELBSTSTÄNDIG durch die Welt. Kranzberg. ESRI Deutschland GesmbH.

- Zimmermann-Janschitz, Susanne; Mandl, Bettina; Dückelmann, Antonia (2017): Clustering the Mobility Needs of Persons with Visual Impairments or Legal Blindness. In: Transportation Research Record TRR. 2650. 2017. 66-73. doi:10.3141/2650-08